Não se trata de discutir a questão do regime: monarquia ou república. À distância de mais de um século, não faz qualquer sentido. A república está estabelecida e, salvo em raros nostálgicos, o regresso ao passado não desperta sombra de entusiasmo. E, no entanto, vale a pena analisar o processo que conduziu ao regicídio e à queda da monarquia. É um paradigma da luta pelo Poder.

Ontem como hoje, seja qual for o regime, a política é feita vezes demais por gente medíocre que apenas aspira à promoção ou enriquecimento pessoal. A discussão das relações entre Ética e Política é, assim, tema de todas as épocas.

O homem político luta por atingir o topo do Poder. Os princípios apregoados são ignorados à conta das ambições pessoais ou dos interesses do partido. O homem político não é, de uma maneira geral, eticamente recomendável. A dignidade é rara, o oportunismo campeia. O indivíduo afável, solidário, generoso pode transformar-se num político hipócrita, vaidoso, sem escrúpulos.

É inevitável esta dicotomia? Não. Há políticos com grandeza que em momentos críticos corajosamente se levantam, mostram o caminho e são a voz das aspirações e da esperança dos cidadãos. E outros que, vítimas de calúnias, se afastam aguardando que a verdade seja reposta. A política para eles é um serviço à comunidade. Como devia ser para todos.

No final do séc. XIX, a onda nacionalista originada pela cedência de D. Carlos ao Ultimato britânico, foi um rastilho. E o que deveria o rei ter feito? Se tivesse poderes para isso, mandar zarpar a pindérica marinha portuguesa e travar batalha contra a frota inglesa que, perto da nossa costa, aguardava os acontecimentos? Vozes de republicanos e de alguns monárquicos aproveitaram-se para atiçar a agitação e criar tumultos. A ignorância e a miséria da população constituíram um terreno favorável.

O país, na sucessão de eleições incapazes de garantir estabilidade, estava ingovernável. Uma solução de ditadura tinha defensores em todos os quadrantes políticos. E o rei acabou por ceder. Mas, as ditaduras, mesmo as que se proclamam defensoras dos interesses dos mais desfavorecidos, não se sabe como acabam. Muitas vezes, em tirania e tragédias horrendas.

Nos primeiros anos de séc. XX o ambiente que se vivia em Portugal era de pré-revolução. Ameaças de colapso financeiro agravaram a situação. Em causa estava a ruptura drástica com o regime monárquico e a instituição da república, que, dizia-se, resolveria todas as questões sociais, económicas e políticas. Seria “o bacalhau a pataco”. O apoio popular foi crescendo, à medida que os factos políticos e a incompetência governativa se sucediam e a demagogia convencia os espíritos mais cândidos.

Mas, podia falar-se em limitação das liberdades, nomeadamente da imprensa? Desde a Convenção de Évora-Monte (1834) que ela estava garantida. E, apesar de alguns períodos em que se procuraram amordaçar as vozes discordantes, caso da célebre “Lei das Rolhas” (1850), as caricaturas e a sátira circulavam livremente. Os jornais, pese a reduzida tiragem, estavam subordinados a interesses e grupos políticos antagónicos e faziam críticas contundentes. Porém, mesmo demagógicos e por vezes caluniosos, eram publicados. Só quando João Franco governou em regime de ditadura, a liberdade de imprensa foi, de facto, estrangulada com a proibição por decreto daquilo que fosse atentatório “da ordem e segurança pública” e a tomada de medidas repressivas severas (multas, suspensão e encerramento de jornais, perseguições a jornalistas, julgamentos arbitrários).

Era uma época em que os assassínios políticos estavam na moda e o ideal republicano para alguns radicais uma razão mais importante que a própria vida. Tomava corpo a ideia de um atentado que eliminasse o ditador João Franco e erradicasse de vez a monarquia. Em células da Carbonária e em lojas maçónicas o tema foi discutido e numa delas organizado. Só João Franco ou a família real também? João Franco haveria de escapar.

Os regicidas tinham consciência do seu muito provável desaparecimento. Meticulosamente, prepararam-se para o sacrifício e emboscaram a família real. Não parece que fosse revolta que estivesse na base da sua decisão, nem tão-pouco fanatismo ou perturbação psicológica grave. Ambos exerciam profissões e Buiça cumpriu o seu programa de professor até à hora conveniente. Seria mais a “consciência política”.

De regresso de Vila Viçosa, à saída do Terreiro do Paço, a família real sofreu o atentado. O Governo não tinha tomado quaisquer medidas de segurança suplementares, apesar da atmosfera que se vivia. O rei sabia do risco que corria, mas assumiu-o e viajou de carruagem aberta. Terá tido morte instantânea.

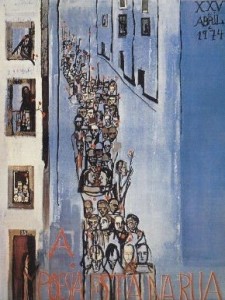

Dois anos depois do regicídio, seria implantada a república. As perseguições religiosas explodiram, a violência nas ruas atingiu proporções sem precedentes com milhares de mortos e feridos. Detenção e prisão também de milhares de cidadãos. Os Governos eram constantemente substituídos. Em 16 anos, Portugal teve 8 Presidentes da República e 45 Governos. Registaram-se, é certo, progressos na alfabetização e foram promovidas reformas visando a melhoria da política fiscal, dos salários e condições de trabalho, mas a mobilização para a guerra na Flandres e em Moçambique, associada à instabilidade política e à catastrófica dívida do Estado, tornaram-nas frustrantes. Resultado: um golpe militar e uma longa ditadura.

São muitas as questões que o assassínio de D. Carlos e do príncipe herdeiro levantam. Deve o rei ser reconhecido como amante dos prazeres da mesa, da caça, do ténis em contraste com a indigência dos cidadãos, sendo embora um homem simpático, culto, simultâneamente pintor e cientista, um verdadeiro príncipe da Renascença? Pode o rei dar-se à “excentricidade” de realizar explorações oceanográficas, de receber e visitar de forma pomposa Chefes de Estado de outros países, mesmo que o estreitamento de relações sirva o interesse nacional e o fausto das cerimónias atenue a imagem de país miserável, a mendigar empréstimos?

Finalmente, como menosprezar o papel das crises económicas e da demagogia de alguns políticos? Como não temer que, hoje, um golpe antidemocrático venha ameaçar as liberdades, se se perder a coesão do espaço europeu? São janelas da memória para olhar o presente sem ignorar as lições do passado.

FM

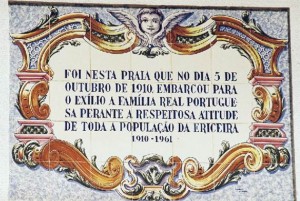

A Ericeira está associada ao final da Monarquia. A 5 de Outubro, a Família Real embarcava em duas barcas para o iate Amélia que a levaria para Gibraltar. Depois seria o exílio em Inglaterra. O iate fora o último comprado no tempo de D. Carlos. Mas naquele dia de 1910, depois da República ser implantada em Lisboa, o Rei D. Manuel, que se refugiara em Mafra, teve de partir. A ideia de ir para o Porto chefiar uma eventual resistência fora abandonada. As forças que julgava fieis e cujos chefes uma semana antes, no Buçaco, lhe tinham apregoado lealdade, haviam-se passado para o outro lado.

A comitiva chegou por volta das 15 horas. A viagem de carro de Mafra à Ericeira foi feita com pequena escolta a cavalo. A entrada fez-se pelo Norte, de modo a evitar a travessia da vila. À chegada à praia do peixe, onde se fez o embarque, muitos populares apinhavam-se, sobretudo nas Ribas, para ver o Rei, a Rainha D. Amélia e D. Maria Pia da Sabóia, mãe de D. Carlos. O infante D. Afonso já se encontrava a bordo do iate.

Na praia muitas mulheres prostraram-se para o beija-mão e os pescadores, que à época envergavam um barrete preto, descobriram-se. Era o seu rei e a sua rainha. Mesmo aqueles que eram simpatizantes republicanos respeitaram o momento. Apenas o filho dum médico republicano da Ericeira, terá erguido uma bandeira verde-rubra.

O mar nessa tarde estava bravo. D. Manuel tomou lugar na primeira barca, acompanhado por membros do seu séquito. Conta-se que o rei se conservou de pé na barca e que houve a sorte de rapidamente sair da zona de rebentação. Menos sorte tiveram os passageiros da outra barca onde se encontravam as rainhas que se deslocaram sempre sentadas no fundo da embarcação, depois dela se ter levantado a grande altura na zona de rebentação das ondas. A atracação das barcas ao iate real foi difícil e o desembarque dos passageiros e das bagagens perigoso, o mar piorava.

Tinham apenas passado dois anos desde que D. Manuel II, na altura com 18 anos, fora aclamado rei, na sequência do Regicídio que matara também seu irmão mais velho e herdeiro da Coroa. Aspirante Naval regressara mais cedo a Lisboa por causa dos estudos, aguardou a família na estação fluvial e acompanhou-a na mesma carruagem. Foi ferido num braço. D. Carlos terá tido morte instantânea mas o irmão, ferido, ainda atingiu um dos regicidas. D. Luis Filipe morreria pouco depois.

Além da lápide que foi afixada nos anos 60 por um particular na capela próxima da praia dos pescadores, nada mais existe na Ericeira que assinale o facto histórico, o que é lamentável.

Seria a Ericeira uma vila simpatizante da monarquia? Haveria de tudo. A maioria era gente humilde, analfabeta, como todo o país, e que estava habituada a respeitar o rei e os senhores das terras. Desde o dia 4 de Outubro que circulava a informação de ter rebentado uma revolução em Lisboa. Mas as comunicações eram difíceis e os passageiros das camionetas que vinham de Sintra nada sabiam de concreto. Pelas 10 horas da manhã de 5 o iate real Amélia fundeou ao largo, o que aumentou a expectativa. O corrupio entre o Jogo da Bola e as Ribas era grande.

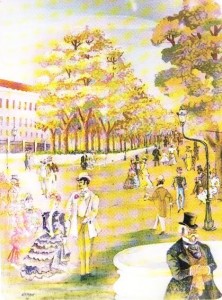

A Ericeira era uma vila pacata, pintada de branco e a sua população constituída principalmente por pescadores. Apenas no Verão essa tranquilidade era perturbada pela vinda de Lisboa dos “senhoritos”, que procuravam a praia e alugavam as casas dos pescadores. Foi um hábito de que Ramalho Ortigão deu conta, considerando a Ericeira uma das melhores praias de Portugal. No mês de Setembro de 1910 eram muitos os veraneantes.

No Jogo da Bola, no café Arcádia, no local onde hoje funciona a Junta de Turismo, reuniam-se os republicanos. E o rei D. Carlos já antes enfrentara uma pequena manifestação hostil durante um cortejo desde aí até à capela de S. Sebastião. Esta praça, um dos ex-libris da Ericeira e que desde o casamento de D. Carlos se chamava Largo Princesa D. Amélia, foi batizada depois, como Praça da República, topónimo que ainda hoje conserva. Mas é o Jogo da Bola, como toda a gente a conhece.

Este edifício arte-nova é outro ex-libris da Ericeira. Inaugurado em 1861 como Clube Recreativo Ericeirense, funcionava apenas na época balnear com saraus musicais de grande qualidade que atraiam a aristocracia e a alta classe media. Mais tarde seria remodelado e ampliado e deu origem ao Casino, depois a um Cine-casino. Presentemente, é a Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva. Aqui teria estado a Família Real quando das suas permanências no Palácio de Mafra.

Esta é a rua Prudêncio Franco da Trindade, em 1910 chamada Calçada Real. Até há poucos anos ainda existia um pequeno bar perto do Jogo da Bola – o “Coroa Bar”, do Sr. Madeira. Nas paredes viam-se reproduções alusivas ao reinado de D. Carlos. Foi pena aquele espaço não ter sido melhorado e transformado num ambiente que evocasse a Ericeira do princípio do séc. XX.

Hoje já nem o bar existe. Só a memória dele e do trato afável do Sr. Madeira.

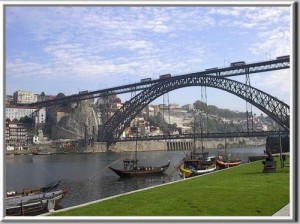

Entre Mafra, onde D. Manuel se refugiou e que seu pai elegera como uma das suas tapadas preferidas, e a Ericeira, donde a Família Real partiu em 1910 para o exílio, são muitos os locais e os factos marcantes. Façamos uma retrospetiva dos acontecimentos políticos vividos em Portugal no final do Séc. XIX e princípio do XX, centrada em lugares da Ericeira e da Tapada de Mafra: as janelas da memória.

O rei D. Carlos (Carlos Fernando Luís Maria Vítor Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier Francisco de Assis José Simão de Bragança Sabóia Bourbon Saxe-Coburgo-Gotha) foi o penúltimo rei de Portugal. Nasceu em 1863, filho de D. Luis e de D. Maria Pia de Sabóia e ascendeu ao trono em 1889, no mesmo ano da Exposição Internacional de Paris e da inauguração da Torre Eifell. Tinha um irmão mais novo, o Infante D. Afonso, Duque do Porto, com quem sempre manteve laços estreitos.

Como sucessor da Coroa, teve uma educação cuidada. Viajou por diversos países e numa das viagens conheceu a princesa Amélia de Orleães. Parece que os jovens se teriam apaixonado. Não foi, pois, um casamento de conveniência. Desde criança D. Carlos mostrou grande vocação para o desenho e pintura. A sua subida ao trono foi recebida por muitos intelectuais com a esperança de renovação cultural, como sucedeu com os “Vencidos da Vida”, entre os quais se contavam Eça, Ramalho, Oliveira Martins, António Cândido e Guerra Junqueiro. Porém, o seu trono foi envenenado por importantes acontecimentos políticos que culminariam em tragédia. As ideias republicanas iam ganhando adeptos e aproveitando-se das dificuldades.

Os “Vencidos da Vida” (que eram tudo menos isso). Diziam-se um grupo de “jantantes” e, com isso, Eça de Queirós respondia às insinuações de certa imprensa que os apresentava como conspiradores políticos. Reuniam-se no Tavares e no Hotel Bragança. Do grupo faziam também parte os Condes de Arnoso e de Sabugosa, personalidades próximas da Família Real.

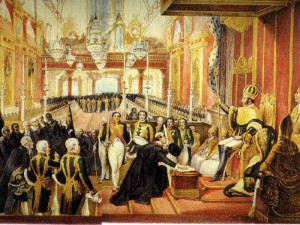

O casamento do então Príncipe Real D. Carlos foi, pois uma sua escolha afetiva. Apesar de celebrado nas ruas foi alvo de críticas. Os fidalgos miguelistas receavam que a futura rainha fosse demasiado liberal, os liberais demasiado tradicionalista. Quanto a D. Amélia de Orleães, o seu casamento com D. Carlos poderia levantar obstáculos por parte da República Francesa.

D. Amélia haveria de revelar-se uma mulher culta que terá tentado elevar a corte portuguesa. Teve três filhos: D. Luis Filipe, a Infanta D. Maria Ana de Bragança (que não sobreviveu a parto prematuro) e D. Manuel. A educação dos filhos foi cuidadosa, com especial atenção para o Príncipe da Beira, D. Luis Filipe, putativo sucessor da coroa. À intervenção e empenho de D. Amélia são atribuídos o Instituto de Socorros a Náufragos, Museu dos Coches Reais, Instituto Pasteur em Portugal (Instituto Câmara Pestana) e Assistência Nacional aos Tuberculosos.

Já no final da vida, Aquilino Ribeiro (que haveria de participar em atividades conspirativas) escreveu em Um escritor confessa-se: “No domínio da política internacional, o consórcio Bragança-Orleães foi um lamentável desvio. Sob o ponto de vista de política interna, teve também a sua repercussão perniciosa, se não tão sensível, não menos eficiente. D. Carlos, posto não fosse um liberal determinado, também não vergava aos preconceitos religiosos dos avós. Não era papa-hóstias como a caterva de D. Joões, nem um timorato perante os juízos de Deus como D. Pedro… Às cerimónias religiosas concorria como rei, por obrigação. Escreveu Guerra Junqueiro, não sei com que fundamento, que, “enquanto se celebravam exéquias pela alma do pai, D. Carlos caçava”

Para se entenderem muitos dos acontecimentos que conduziram à queda da Monarquia Constitucional, é preciso conhecer o Portugal do fim do séc. XIX: “…falido, caótico, grosseiro, um mono insaciável sem ideia de futuro, que teimava em ficar num tempo perdido e não saberia já como pegar no talher à mesa da nova economia mundial”, assim o descreve Jorge Morais. Mas também rural, ignorante e analfabeto (mesmo no Censo de 1911, cerca de 75% da população era analfabeta).

Em 1871, escreveu Eça: “Toda a Nação vive do Estado. Logo desde os primeiros exames no liceu, a mocidade vê nele o seu repouso e a garantia do seu futuro. A classe eclesiástica já não é recrutada pelo impulso de uma crença; é uma multidão desocupada que quer viver à custa do Estado. A vida militar não é uma carreira; é uma ociosidade organizada por conta do Estado. Os proprietários procuram viver à custa do Estado, vindo ser deputados a 2$500 réis por dia. A própria indústria faz-se proteccionar pelo Estado e trabalha sobretudo em vista do Estado. A imprensa até certo ponto vive também do Estado. A ciência depende do Estado. O Estado é a esperança das famílias pobres e das casas arruinadas. Ora como o Estado, pobre, paga pobremente, e ninguém se pode libertar da sua tutela para ir para a indústria ou para o comércio, esta situação perpetua-se de pais a filhos como uma fatalidade. /Resulta uma pobreza geral. Com o seu ordenado ninguém pode acumular, poucos se podem equilibrar. Daí o recurso perpétuo para a agiotagem; e a dívida, a letra protestada, como elementos regulares da vida. Por outro lado o comércio sofre desta pobreza da burocracia, e fica ele mesmo na alternativa de recorrer também ao Estado ou de cair no proletariado. A agricultura, sem recursos, sem progresso, não sabendo fazer valer a terra, arqueja à beira da pobreza e termina sempre recorrendo ao Estado.”

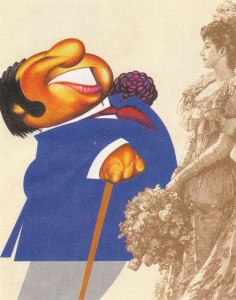

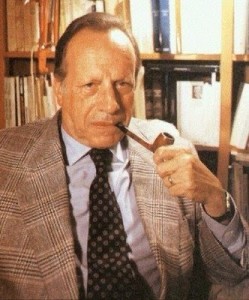

O rei era uma figura simpática. Bonacheirão, bom conversador, tratava toda a gente por tu. À medida que os anos iam passando ia ficando obeso. Loiro, de bigodes retorcidos, com papada, evidenciava ainda, antes de ser morto, certa agilidade. Falava várias línguas e sentia-se à vontade em todos os ambientes. Parece que detestava a “meia tijela”. Era um homem de hábitos simples, bem-humorado, com fama (real ou inventada) de mulherengo.

A Família Real, à exceção da Rainha-Mãe, D. Maria Pia de Saboia, que habitava no seu chalet particular no Monte Estoril, vivia no Palácio das Necessidades. O Príncipe D. Afonso, irmão de D. Carlos, era solteiro e não tinha residência fixa, mas tinha aposentos no chalet da mãe. O Palácio da Ajuda servia quase só para cerimónias oficiais.

No verão a Família Real transferia-se para Sintra no Castelo da Pena (ou no palácio da Vila, para tratar de assuntos de Estado).

Depois, a Família Real deslocava-se para a Cidadela de Cascais, até Outubro, na altura da abertura da Ópera. Era naquela fortificação sobre a baía, que D. Carlos, desde criança, gostava de passar a época balnear.

Mas, era em Vila Viçosa, onde os Bragança tinham um palácio, que D. Carlos mais apreciava estar.

Aí seguia a atividade agrícola das suas propriedades, os príncipes D. Luis Filipe e D. Manuel recebiam as suas lições e passeavam. Era um ambiente descontraído, de proprietários ricos. A rainha entregava-se a visitas a asilos e igrejas. As saídas de qualquer deles não se acompanhavam de quaisquer formalidades ou medidas de segurança.

E, na tapada, dedicava-se ao seu desporto favorito – a caça. Organizavam-se batidas e montarias e a sua pontaria considerada temível. As peças abatidas eram divididas entre as cozinhas do Paço e os pobres da terra. Em Vila Viçosa, D. Carlos envergava capote e botas altas como qualquer lavrador abastado. Gostava de comer sem cerimónias debaixo de um chaparro, como num vulgar pic-nic.

Mas também caçava em Mafra. A Real Tapada, como era na época denominada, é rodeada por um muro com um perímetro de 16Km. Está dividida em três partes, que albergam espécies diferentes. Estão conservados o pavilhão de caça, o chalet real e dos hóspedes. Coelhos, perdizes, galinholas, veados, gamos eram a caça mais frequente. Calcorrear hoje aqueles caminhos de terra batida, descobrir recantos lindíssimos com fios de água, vegetação luxuriante e por vezes ainda marcas de incêndio restante é uma experiência única e que nos evoca aquela época.

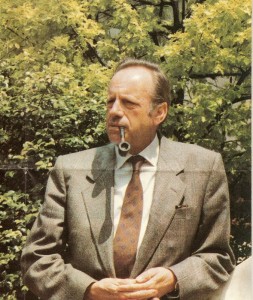

Lavrador abastado que apenas fumava os seus próprios charutos. Recusava quaisquer outros, mesmo em cerimónias oficiais. Fotografia aos 44 anos, poucas semanas antes de ser assassinado.

Eis o chalet de D. Carlos na Tapada de Mafra . Mas, quais eram as funções que lhe estavam cometidas, enquanto monarca constitucional? Quase só protocolares: inaugurações, passar revista às tropas, presidir a cerimónias, visitar o país. Mas competia-lhe empossar o governo, dissolver o parlamento e convocar eleições. Podia, é claro dissolver o parlamento, manter o governo e adiar as eleições. Era a “ditadura” que durante muito tempo repugnou a D. Carlos. E quem eram os políticos da época?

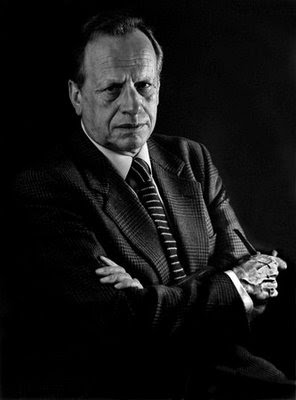

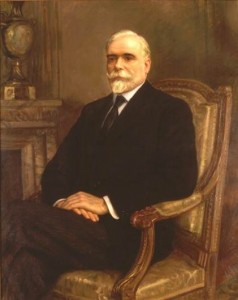

Hintze Ribeiro (1849-1907), líder do Partido Regenerador, por três vezes assumiu o cargo de Presidente do Conselho. Foi ainda Procurador-geral da Coroa, ministro das Obras Públicas, da Fazenda e dos Negócios Estrangeiros. A ele se devem importantes reformas, tal como a das autonomias insulares (1895).

José Luciano de Castro (1834-1914), um dos fundadores do Partido Progressista, ao qual presidiu a partir de 1885. Foi Presidente do Conselho por três ocasiões. Além disso, exerceu as funções de Ministro da Justiça e Cultos e de Ministro do Reino. Foi um dos primeiros políticos a defender o rotativismo e a necessidade de consolidar o sistema partidário.

João Franco (1855-1929) militou no partido Regenerador até 1901, altura em que se afastou de Hintze Ribeiro e formou o seu Partido “Regenerador Liberal”. Desempenhou inúmeros cargos políticos e produziu extensa obra legislativa. Foi ministro da Fazenda, das Obras Públicas, da Instrução Pública e Belas Artes e do Reino até chegar a Presidente do Conselho (entre 1906-1908). Produziu reformas da instrução secundária, do Código Administrativo, da Lei Eleitoral, dos regulamentos de sanidade marítima, da contabilidade pública, da responsabilidade ministerial e da liberdade de imprensa. Foi da sua autoria a lei que previa a deportação de agitadores e anarquistas para África e Timor, batizada “lei celerada” pelos republicanos (1896) e, em vésperas do regicídio, uma lei ainda mais severa que previa o degredo para quem atentasse contra a segurança do Estado…

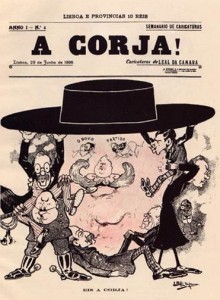

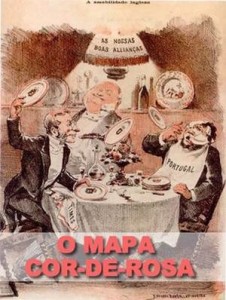

E como era o sistema político português? O chamado rotativismo, como foi batizado por João Franco, caracterizava-se pela alternância no poder dos dois grandes partidos políticos da época, Partido Regenerador (de Hintze Ribeiro) e Partido Progressista (de José Luciano de Castro). Com pequenas interrupções, estendeu-se até 1906, ano em que o sistema colapsou por esgotamento de soluções. “Dois partidos sem ideias, sem planos, sem convicções, incapazes, vivendo ambos do mesmo utilitarismo céptico e pervertido, análogos nas palavras, idênticos nos actos, iguais um ao outro como duas metades do mesmo zero, e não se malgando e fundindo, apesar disso, pela razão que alguém deu no parlamento, de não caberem todos duma vez na mesma sala de jantar. (Guerra Junqueiro, in Pátria, 1896)” (Caricatura de Bordalo Pinheiro)

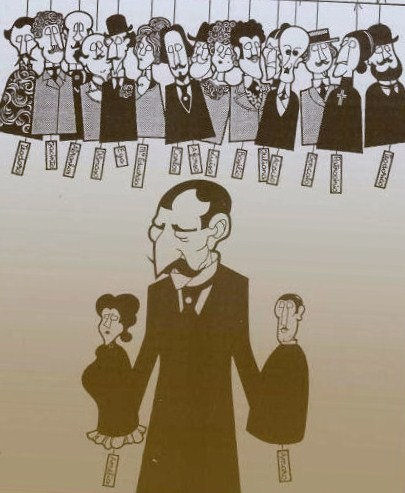

Caricatura de Leal da Câmara, satirizando os partidos vigentes na época e que supostamente davam suporte ao rei. Mas, afinal, os partidos monárquicos não o ajudaram: contribuíram pela sua inépcia para a degradação da imagem de D. Carlos. Saliente-se a importância que a caricatura teve na época como instrumento de crítica política. Nomes como Rafael Bordalo Pinheiro, Alfredo Cândido e Leal da Câmara são incontornáveis.

E o que se passava pelo lado dos republicanos? A sua fonte inspiradora era a Revolução Francesa, mas à medida que o tempo passava, a deriva jacobina foi sendo mais importante. Havia várias fações, umas mais moderadas que outras. Até ao princípio do Séc. XX, não conseguiram grande implantação. “Um partido republicano, quase circunscrito a Lisboa, avolumando ou diminuindo segundo os erros da monarquia, hoje aparentemente forte e numeroso, amanhã exaurido e letárgico “/Guerra Junqueiro, escreveu. A suspeita de implicação na tentativa revolucionária de 31 de Janeiro de 1891, fragilizou-os bastante. O seu objetivo era criar um regime que vencesse o imobilismo e a teia de interesses em que a Monarquia Constitucional – e os seus políticos, se deixara enredar. Mas, entre liberais e republicanos moderados não havia diferenças de vulto.

A ideologia republicana assentava no anticlericalismo e anti jesuitismo ferozes, que viriam acentuar-se depois do 5 de Outubro de 1910. A igreja contribuiria para o atraso científico e a ignorância das populações, sobretudo as mulheres. Outras ideias-chave eram o apelo nacionalista e a defesa das colónias. Tinham sido os partidos monárquicos e o rei os responsáveis pela cedência perante o do Ultimato e pela humilhação que indignava o país. A estátua de Camões foi envolta em vestes de luto nas comemorações do tricentenário da sua morte. Mesmo que a maioria dos seus simpatizantes ignorasse as propostas políticas do partido republicano, eram contra a monarquia, porque era nela que estava a origem de todos os males do país.

Apesar da lei eleitoral que os prejudicava e do caciquismo da província que influenciava o sentido do voto, os republicanos conseguiram eleger alguns deputados desde 1900. Porém, o seu número não traduzia a verdadeira implantação republicana, sobretudo nas cidades de Lisboa e Porto, e nomeadamente em 1910, onde constituíam apenas 10% dos deputados eleitos. Quem foram os principais dirigentes republicanos?

Afonso Costa (1871-1937) advogado, professor universitário. Eleito deputado republicano em 1889. Orador fluente, de temperamento violento, as suas intervenções parlamentares foram das mais críticas à monarquia. Depois da instauração da República, Primeiro-Ministro por três vezes, cargo que acumulou com as Finanças. Era conhecido pela alcunha de “mata-frades” pela legislação anticlerical que mandou publicar. Defensor da participação portuguesa na 1ª Guerra. Com o golpe de Estado de 28 de Maio (1926), exilou-se em Paris.

António José de Almeida (1866-1929). Era um dos mais eloquentes tribunos republicanos. Depois de 1910, ministro do Interior, das Finanças, das Colónias e Primeiro-Ministro. Um dos fundadores do Partido Evolucionista e, posteriormente, do Partido Republicano Liberal. Adversário político de Afonso Costa, este mais radical. Foi o sexto Presidente da República entre 1919-23, numa época de grande agitação.

Bernardino Machado (1851-1944). Durante a monarquia, foi deputado pelo Partido Regenerador, Par do Reino e ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria. Aderiu ao Partido Republicano em 1903. Com o advento da República, ministro dos Negócios Estrangeiros, embaixador de Portugal no Brasil. Por duas vezes Primeiro-Ministro e presidente da República Portuguesa, também por duas vezes. Teve importante percurso como dirigente da Maçonaria, sendo à época da morte, 23.º Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho afeto ao Grande Oriente Lusitano.

Chegara-se a uma situação de bloqueio institucional. Os governos sucediam-se, os partidos monárquicos alternavam, os acordos pré-eleitorais a nada conduziam. Última tentativa: um governo que não ficasse sujeito a constrangimentos parlamentares. João Franco era considerado político honesto e competente. D. Carlos pensou que seria a individualidade certa. Mas a ditadura, a agitação social agravada pela inabilidade (ou astúcia?) de João Franco só favoreceram a propaganda republicana, os revolucionários e os anarquistas. Era um buraco.

Eis como Aquilino descreve D. Carlos: “Era um Bragança na acepção pejorativa do termo. O seu gosto primava na guitarra, nos touros, na caça, tudo geórgica e santo ripanço…Em D. Carlos, a matéria vibrátil – afabilidade inata, gosto de comodismo, perspicácia que não inteligência, bonomia pachorrenta e passa-culpas, o não te rales para tudo o que estivesse fora da sua esfera particular, pois aí a sua actividade, desde que se lhe não antepusesse arregimentada a usos e preceitos, mostrava-se viva e expedita – era de todo Bragança. Também deviam ser da mesma fábrica sensibilidade e carácter. Dos Cosburgos só teria o físico. Onde se vira na família lusa aquele demonhão de homem, com trufa a puxar para o encaracolado, rosado, com uma rede vascular quase à superfície da pele de loiro? “

Mas as considerações de Aquilino são sectárias. Dos Cosburgos, como escreve, referia-se a seu avô, o Príncipe consorte D. Fernando II, marido da rainha D. Maria II. Este era homem de grande cultura, que reuniu importante coleção de obras de arte, transformando as Necessidades e a Pena em verdadeiros museus. E não era só pela sua estatura física, mas pelas aptidões artísticas que D. Carlos se assemelhava ao avô. Aliás, este tê-lo-ia incentivado oferecendo-lhe materiais de pintura. Durante a juventude, D. Carlos teve vários mestres na sua formação artística e diz-se que pintava compulsivamente. (Praia de Cascais 1906, aguarela, Casa-Museu Anastácio Gonçalves, Lisboa).

O mar foi um dos temas prediletos na pintura do rei. O pastel e as aguarelas, as técnicas mais utilizadas. Participou em várias Exposições, dentro e fora do país, embora se escreva que a sua obra é desigual. O adensamento do ambiente político não favorecia a criação artística do rei. Mas o reconhecimento do seu talento foi internacional.

A sua característica de pintor figurativo deve estar associada ao aparecimento das primeiras máquinas fotográficas. E as fotografias foram outro hobby do rei, que chegou a utilizá-las para base de alguns dos seus quadros. Deve-se também à difusão das Kodak a abundante iconografia existente da época.

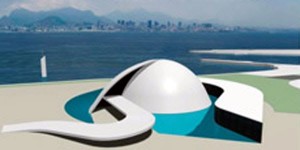

O mar e os navios foram outra paixão de D. Carlos. Na época iniciava-se o estudo do fundo do mar e surgiam as expedições oceanográficas. O príncipe Alberto de Mónaco foi um dos pioneiros. D. Carlos no primeiro iate real realizou as suas primeiras pesquisas. Mas o navio comportava-se mal no alto-mar, o que dificultava a atividade científica. Assim, foi sucessivamente trocando de navio, o que lhe permitia, além de realizar cruzeiros e receber viajantes ilustres, intensificar as expedições oceanográficas. O objetivo era procurar conhecer melhor a costa portuguesa, a sua topografia, as correntes e, deste modo, explorar mais racionalmente os seus recursos. A essas expedições se ficou a saber da existência de vales submarinos na região de Cabo Espichel. Os 4 iates que foi sucessivamente possuindo, sempre tiveram o nome de Amélia.

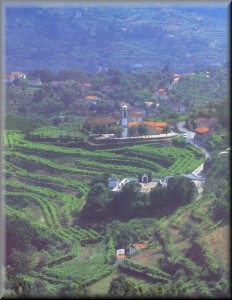

Foram, portanto, frequentes as viagens do Rei, como, aqui, na Ilha da Madeira (1901). No entanto, esta viagem longamente preparada e que suscitou sentimentos opostos, mesmo entre os monárquicos como Hintze Ribeiro e João Franco, se por um lado se revestia de enorme carga histórica e de construção do espírito de coesão nacional, serviu de propaganda para republicanos e outros adversários do regime, que a consideravam um dispêndio inaceitável numa altura de enorme dificuldade financeira. Mas foi a primeira deslocação dum Rei às Ilhas Adjacentes.

Da Madeira partiu para os Açores, onde visitou a Terceira, Faial e S. Miguel, no meio de enorme entusiasmo popular. Na gravura, o busto de D. Carlos no Jardim José do Canto em Ponta Delgada (um dos jardins botânicos mais importantes da Europa) evoca a viagem.

Também esta paisagem deslumbrante assinala a visita régia à Lagoa das Sete Cidades (S. Miguel), num local que ficou conhecido como Vista do Rei.

Quanto aos estudos oceanográficos, no princípio, as espécies marinhas capturadas eram estudadas no laboratório que construíra na Fortaleza da Cidadela, mas a necessidade de aprofundar os estudos exigia mais espaço a bordo para instalação de laboratórios. Era o próprio rei quem dirigia os trabalhos. As amostras eram depois transferidas para laboratórios mais amplos, o mais importante de todos veio a ser instalado no Palácio das Necessidades. Os resultados destas pesquisas foram apresentados em reuniões internacionais e alguns trabalhos publicados, como as monografias sobre a pesca do atum no Algarve e sobre os esqualos na costa portuguesa. No total, realizou 12 expedições oceanográficas.

Outra das suas preocupações neste domínio foi avaliar o papel que os arrastões a vapor poderiam desempenhar no esgotamento do peixe. As suas opiniões foram publicadas por jornais estrangeiros, como quando ocorreu uma diminuição dos cardumes de sardinha nas costas de França. O que resta da sua coleção oceanográfica está hoje no Aquário Vasco da Gama. “Monarca sábio” foi assim que lhe chamou o Príncipe do Mónaco.

Foi a questão africana que agudizou a crise do regime. O expansionismo britânico, a pobreza de recursos portugueses e a incapacidade de lhe fazer frente estiveram na origem do que ocorreria nas 2 décadas seguintes. Para além disto, a decrepitude do sistema político e a incompetência governativa, aproveitadas pela emergente utopia republicana e pelo radicalismo revolucionário.

O Ultimato britânico de 1890 ocorreu como resposta à pretensão portuguesa de ver reconhecido o “Mapa Cor-de-rosa”, que correspondia à faixa de território que vai de Angola a Moçambique, naquilo que hoje constitui Malawi, Zâmbia e Zimbabué. A Europa que ignorara África até meados do séc. XIX, acordava. Inglaterra, França, Alemanha e Bélgica eram importantes concorrentes. Realiza-se a Conferência de Berlim (1884-1885), para regular os interesses das potências coloniais. Nela ficou estabelecido que aos direitos históricos se sobrepunha a demonstração de efectiva ocupação do território. Aos portugueses foi retirado o controlo da foz do Congo.

Porém, desde 1877, os portugueses vinham realizando explorações científico-geográficas e promoviam a presença militar possível. Andrade Corvo, que foi um ministro competente e de visão, de Fontes Pereira de Melo, entendia não compensar definir grandes áreas “exclusivas” no papel, que depois não se conseguiam ocupar. Todavia, as vozes do sonho imperial de costa a costa prevaleceriam, mesmo não tendo o país recursos para tal ambição.

E que interesses advinham das colónias, cuja cobiça alheia tanta indignação causou? “As relações de Portugal com as suas colónias são originais. Elas não nos dão rendimento algum: nós não lhes damos um único melhoramento: é uma sublime luta – de abstenção! /– Não – exclamam elas com o olhar voltado de revés para a Metrópole – mais rendimento que o deste ano, que é nenhum, não és tu capaz de nos pilhar, malvada! /– Também – responde obliquamente a Metrópole – em maior desprezo não sois vós capazes de estar! /Quando muito, às vezes, a Metrópole remete às colónias um governador: agradecidas, as colónias mandam à mãe-pátria – uma banana. E perante este grande movimento de interesses /e de trocas, Lisboa exclama: /– Que riqueza a das nossas colónias! Positivamente, somos um povo de navegadores! (Eça de Queiroz in Uma Campanha Alegre).

Entre numerosos atos de insubordinação desencadeados pelo Ultimato teve particular importância a “Revolta do Porto”. Esta iniciou-se na madrugada do dia 31 de Janeiro e envolveu alguns batalhões, não enquadrados por oficiais superiores. Na Praça de D. Pedro, (hoje, Praça da Liberdade), foi proclamada a Implantação da República. Com fanfarra, foguetes e vivas, a multidão dirige-se para a Praça da Batalha. No entanto, o cortejo é travado por um dispositivo da Guarda Municipal. Cerrada fuzilaria vitima militares revoltosos e simpatizantes civis. A multidão foge. Alguns resistem, barricam-se na Câmara Municipal, mas por fim, a Guarda força-os à rendição. 12 mortos e 40 feridos foi o número de vítimas.

Outro facto agravaria o ambiente político e social: as provas de doutoramento de um filho de um antigo primeiro-ministro (Dias Ferreira). Apesar do prestígio de que desfrutava, foi reprovado por unanimidade, ao que se dizia por causa dos seus ideais republicanos. Enorme tumulto, reprimido como mero caso de polícia.

No Parlamento e na Imprensa crescem as críticas. A crise estende-se, como o âmbito das exigências académicas e a repercussão política. Organizam-se comícios. João Franco manda fechar todos os estabelecimentos de ensino que se mantinham amotinados. Até que ao fim de três meses cede e concede um indulto geral. Um tiro no pé.

A Questão dos Adiantamentos foi outra polémica que envolveu a Família Real e, cujo aproveitamento muito contribuiu para o desgaste das instituições. Desde D. João VI, a verba atribuída às despesas da Casa Real não era alterada. Nessas despesas incluíam-se a conservação de palácios, despesas de representação relativas aos chefes de estado estrangeiros que se deslocavam oficialmente a Portugal, o iate real e outras propriedades. Para resolver a questão os vários ministros da Fazenda foram, ao longo dos anos, concedendo adiantamentos e abonos em dinheiro que, à margem da lei e do Parlamento, iam cobrindo os gastos reais. No tempo de D. Carlos, as dívidas ao Estado eram enormes.

Na Câmara dos Pares um deputado desafia João Franco a confirmar os “adiantamentos irregulares”, que tinham sido negados pelos governos anteriores. Este reconhece-os e defende que a solução tem de ser encontrada no Parlamento. Afonso Costa exige a hipoteca da Casa de Bragança e que o Rei se demita para não ser preso como criminoso vulgar. “Por menos do que fez o Sr. D. Carlos, rolou no cadafalso a cabeça de Luis XVI!”. Profético.

É um enorme tumulto na Câmara e na rua, que iria prolongar-se. A crescente contestação ao governo levou o rei a dissolver o parlamento. O Primeiro-Ministro tentou resolver a questão fazendo sair um decreto que anulava as dívidas da Casa Real, através de um encontro de contas.

Grosso modo, o rei entregava propriedades suas e o iate; por outro lado o Estado consideraria saldados os adiantamentos e passava a responsabilizar-se pela manutenção de palácios e museus. Mas sem o parlamento funcionar, as críticas de falta de transparênciaaumentaram. E o país com uma dívida externa monstruosa, resultante sobretudo da política de obras públicas de Fontes Pereira de Melo, sem o ouro e as remessas dos emigrantes do Brasil e sem crédito, estava à beira da bancarrota.

A agitação e propaganda republicana aumentavam. Em que consistia o “republicanismo”, e no que o distinguia da Monarquia Constitucional? Ser-se republicano nessa época era ser-se contra a monarquia, a Igreja, a corrupção e os partidos monárquicos. Segundo Oliveira Marques, “era algo carismático e mítico e para acreditar que bastaria a sua proclamação para libertar o País de toda a injustiça e de todos os males”. Quanto ao resto, a diferença era a figura do rei que desempenhava um papel fundamentalmente representativo, que devia “reinar” e deixar o governo governar”. Mas os governos deveriam saír de eleições. Só que o partido do governo que se demitia tinha infiltrado os lugares de influência com gente da sua confiança e nas eleições seguintes, ganhava-as. Restava ao rei convidar para presidente do Governo o chefe do outro partido. O clientelismo, as “chapeladas”, a corrupção – era o rotativismo.

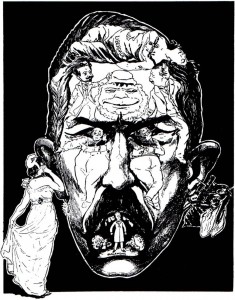

O papel de um rei constitucional limitava-se, assim, a ser o árbitro da disputa partidária. Marcar eleições, acatar os seus resultados. Mesmo o “Discurso do Reino” era escrito pelo Presidente do Conselho do momento. As ideias expostas não eram da autoria do rei. Na caricatura de Leal da Câmara, o rei lê-o com Luciano de Castro a dar à manivela.

A República seria para os seus prosélitos o regime perfeito, do “povo para o povo”, e que traria justiça democrática. Mas poucas diferenças havia em relação ao da Carta de 1820, em que a Monarquia Constitucional se baseava. Haveria era gente nova, aliados a transfugas monárquicos, que pretendiam vencer o imobilismo e a decrepitude da vida política portuguesa.

E o que se passava na área governativa? Qual a responsabilidade de João Franco no agravamento da crise e na tragédia que acabou por acontecer? Como se chegou à Ditadura? O regime republicano seria muito diferente da monarquia constitucional?

João Franco chegara ao Governo em coligação com o Partido Progressista de Hintze Ribeiro. Alterações introduzidas à Lei eleitoral limitaram significativamente o poder da Câmara de Pares e a legitimidade parlamentar. O rei passou a ter um poder reforçado e ser árbitro dos partidos. Em 1897, o governo pede a demissão a pretexto de discordâncias de nomeações de Pares dos Reino. Sucedem-se vários governos do rotativismo. Até que, em 1906, João Franco é finalmente Presidente do Conselho.

As suas primeiras declarações são pacificadoras, mas as crises sucedem-se. A revolta do Porto, a greve académica de 1907 e a crescente agitação social, fez-lhe perder o apoio parlamentar. O Parlamento é encerrado e surge o primeiro governo de João Franco em ditadura administrativa ou seja sem fiscalização do Parlamento. A necessidade de um governo forte, que fora antes advogada por individualidades de todos os quadrantes políticos, concretizava-se. João Franco seria um messias, mas inábil e/ou demasiado ambicioso.

João Franco batera-se anteriormente por uma governação clara, sem escândalos escondidos e entendeu reconhecer os Adiantamentos feitos a D. Carlos e realizar a sua liquidação. Mas, como não havia Parlamento, o reconhecimento desses Adiantamentos na ausência de controlo no seu cumprimento, levou a violentas críticas, acusações de fraude nos jornais e nos comícios.

A Guarda Municipal reprime com violência e ocorrem prisões arbitrárias. Por essa altura, os grupos radicais fazem reuniões conspirativas. Compram armas de guerra, munições e a fabricam bombas artesanais. Teria João Franco, ao reconhecer os Adiantamentos naquelas condições, pretendido “manietar” o rei (que, aliás, se mostrou crítico em relação ao timing do reconhecimento”não se apaga fogo lançando-lhe lenha.”)? Mas, João Franco conseguiu seguramente ampliar o descontentamento sobre si próprio e tornar-se um alvo a abater.

D. Carlos não permitira antes que Hintze Ribeiro governasse em ditadura, como este desejou. Agora, perante a proposta de João Franco mudou de atitude. Escreveu-lhe …” Mas a minha carta ao Hintze não condemna em absoluto as dictaduras. Dizia que n’aquelle momento as não achava convenientes, o que não queria dizer que n’outros, e este é um d’elles, eu não as acceite e, o que é mais, até as ache convenientes e necessarias. E ainda que eu tivesse declarado absolutamente o contrario, diria que não é homem de Estado, nem sabe servir o seu Paiz aquelle que julgando ter affirmado um erro, se não penitenceie d’elle e não esteja prompto, reconhecendo-o, a seguir caminho diverso que julgue mais opportuno e conveniente.” Seriam a ingovernabilidade e o ambiente político-social que o teriam feito mudar, mesmo contra a opinião da restante Família Real. E escreve ainda: “N’este caminho encontrarás tu e os teus collegas todo o meu appoio o mais rasgado e o mais franco, porque considero que só assim, dadas as circumstancias em que nos encontramos, poderemos fazer alguma cousa boa e util para o nosso Paiz.”

A experiência de uma ditadura administrativa foi, pois, apoiada e aceite pelo rei. Porém, as prisões de dirigentes republicanos ou de intelectuais por delitos de opinião ou injúrias ao rei (caso de Guerra Junqueiro) e o encerramento, suspensão e coimas aos jornais, adensaram o mal-estar. Os tumultos sucedem-se. A repressão aumenta.

Constitucionalmente limitado em política interna, o rei virara-se para a atividade diplomática. Servindo-se dos laços familiares e do prestígio da sua própria figura nas monarquias europeias, procurou transmitir uma noção de grandeza, que não estava de acordo com o miserabilismo nacional. Foram frequentes as visitas de altos dignitários e as viagens de D. Carlos. Não parece haver dúvidas também sobre os objetivos políticos, nomeadamente África e a sobrevivência do regime. Porém, a situação mundial não era favorável à monarquia portuguesa.

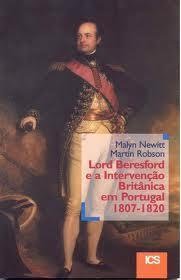

Na época, a maior potência era a Inglaterra, o nosso mais velho “aliado”, que anos antes tinha imposto o Ultimato, por entender que a sua ambição (através, sobretudo, de Cecil Rhodes) de uma África do “Cabo ao Cairo” estaria ameaçada com o mapa cor-de-rosa.

Estreitar relações com o rei Eduardo VII, sucessor da Rainha Vitória e seu parente e amigo, parecia servir os interesses nacionais. Porém, o novo rei (filho da Rainha Vitoria e já com 60 anos de idade) tinha um papel meramente decorativo, diante dos partidos e das suas políticas em África. E a importância de Portugal, como potência colonial, era desprezível. A Inglaterra estava endividada com a construção do Canal do Suez e Portugal servia quase só para pedinchar empréstimos. Talvez um novo regime republicano, melhorasse a situação…

Os republicanos portugueses aperceberam-se da postura inglesa. Os políticos e os gestores coloniais veriam com bons olhos uma mudança. Se não houvesse derramamento de sangue, se não existissem atrocidades excessivas, o pacto (a “aliança”) era com o governo, não com o regime. O Gabinete inglês reconheceria a república e impediria a interferência de terceiros na questão portuguesa. Entretanto, as visitas de membros das duas Casas Reais repetiram-se. Aqui, a Rainha Alexandra, esposa de Eduardo VII, de visita a Portugal. O rei D. Carlos seria cognominado “O Diplomata”.

Para os republicanos uma eventual intervenção estrangeira para travar a implantação da República, só poderia provir da Monarquia espanhola, que não via com bons olhos uma República em Portugal, com medo do contágio… Os laços de D. Carlos com Afonso XIII estreitaram-se. Em 1903, o jovem rei espanhol visitou Portugal pela primeira vez, e foi recebido com cerimónias de grande rigor protocolar. O objetivo era (pelo menos) fomentar a aproximação ao vizinho ibérico, que nos aliviasse da “proteção” inglesa…

Porém, Afonso XIII, como D. Carlos, teve um reinado atribulado. Coroado aos 16 anos (1902), desde logo teve defrontar inúmeras dificuldades como levantamentos populares, a perda de Cuba e a guerra de Marrocos. Na tentativa de ultrapassar os problemas, nomeou Primo de Rivera para chefiar o governo, em regime de ditadura. O descontentamento foi crescente e o rei acabaria por sair voluntariamente de Espanha (1931). Para Portugal era crítico procurar o apoio da monarquia espanhola e daí as visitas recíprocas que foram feitas. Mas cada vez mais eram os interesses do Império Britânico a dominar. E nem Espanha, nem França, nem Alemanha se iriam opor.

Até o Presidente Loubet da França, veio a Portugal. A sua presidência (1899 a 1906) ficou assinalada pela separação da Igreja e do Estado e pela resolução do caso Dreyfus, que agitou a opinião pública francesa. No plano internacional desenvolveu intensa atividade diplomática entre dois polos opostos: Rússia e Reino Unido. O expansionismo britânico com a eclosão das guerras dos bóeres motivara a desconfiança dos franceses. O conflito africano opôs descendentes de holandeses e franceses, que se levantaram contra as pretensões inglesas, depois da descoberta de ouro e diamantes, naquilo que hoje é a República da África do Sul. No final prevaleceria a aproximação da França ao Reino Unido (a Entente Cordiale). Não é de estranhar que D. Carlos procurasse uma aproximação e Loubet viesse a Portugal (1905). A visita foi aproveitada para manifestações de ativistas republicanos.

Visita do Kaiser Guilherme II. Este seria o último imperador alemão e o último Rei da Prússia. Desde a Guerra dos Bóeres que o Kaiser vinha suscitando a desconfiança dos Ingleses, que mais se acentuou com a sua política de nacionalismo e de reforço das forças armadas, que culminaria com a Primeira Guerra Mundial. Era, na época de D. Carlos, um rival dos interesses ingleses em África.

Album de família

As colónias africanas foram, pois, uma prioridade do rei. A presença portuguesa era quase simbólica. Donos históricos de territórios que não ocupávamos nem explorávamos. Apenas, a partir do final dos anos de 1870 começaram a estudar-se as bacias hidrográficas dos principais rios. A expedição de Capelo e Ivens, atravessou África, com partida do sul de Angola e chegada a Quelimane (1884-1885). Mouzinho de Albuquerque obteve a subjugação das populações do sul de Moçambique à administração colonial (1894-95). Mas todas as atividades económicas estavam nas mãos inglesas. Em S. Tomé, apesar de D. Luís ter abolido a escravatura, ela persistia de modo encapotado.

É à luz destas realidades que se deve entender a viagem do Princípe Luis Filipe, Herdeiro da Coroa, às colónias africanas em 1907, a qual teve grande impacto na época. (na foto, o Príncipe na cerimónia de lançamento da primeira pedra da primeira Câmara Municipal de Lourenço Marques).

Mas, desde 1840, vinham-se conhecendo as viagens do missionário inglês David Livingstone, que fizera o reconhecimento do rio Zambeze, do lago Niassa, dos territórios do Tanganica e que se abalançara a procurar as nascentes do Congo. E, em 1867, a informação da descoberta de imensas jazidas diamantíferas na região de Kimberley, desencadeou uma corrida a África, que Portugal não acompanhou, – a emigração que se fazia era para o Brasil. Em 1879, foi celebrado o tratado de Lourenço Marques que previa, entre outras medidas, a construção de um caminho-de-ferro para ligar Lourenço Marques ao Traansval, admitindo-se o desembarque de tropas britânicas naquele porto, e o patrulhamento das costas da colónia por navios britânicos. A ratificação em Portugal do acordo foi tumultuosa, e a Guerra entre os Boers e os Ingleses, naquilo que hoje é a África do Sul, veio mostrar a importância daquele porto para os interesses ingleses. E os portugueses, mais uma vez muito tarde, começaram a acordar. (na foto, o Príncipe Luis Filipe, na residência do Governador-Geral na Ponta Vermelha em Lourenço Marques).

Viagem a Macequece, perto do que hoje é o Zimbabué. A Companhia de Moçambique (inglesa) que administrava aquela parte do território, prodigalizou uma recepção grandiosa que incluiu uma emissão de selos alusiva. Em Moçambique as companhias de navegação, transporte ferroviário, cabo submarino, cultura de açúcar e algodão, exploração mineira, portos e estiva, abastecimento de água e luz (em Lourenço Marques) estavam em mãos inglesas. A maior do comércio do Transval fazia-se pelo porto de Lourenço Marques. Mas outros aspectos demonstram a importância desta visita: a cidade da Beira deve o seu nome à visita de Luís Filipe, Príncipe da Beira e Pemba passou a chamar-se Porto Amélia, em homenagem à Rainha.

Contudo, a importância destes passos diplomáticos passavam despercebidos na convulsão político-social que ia em crescendo no país.

Outro facto político que denegriu a imagem de D. Carlos foi a publicação em 1908 de “O Marquês da Bacalhoa”, de um António Albuquerque, aristocrata anarquista que vivera em Paris e perfilhava o ideário republicano. O livro pretendia fazer um retrato dos membros da Família Real. O rei (O marquês), a Rainha, uma hipotética relação lésbica e Mouzinho de Albuquerque que nutriria uma paixão não correspondida pela rainha, o que o teria conduzido ao suicídio. O livro, não pelo valor literário, mas pela intriga caluniosa, foi vendido clandestinamente e serviu a propaganda republicana. Os leitores encontravam ali um enredo que saciava a sua curiosidade mórbida e confirmava boatos postos a correr. Antes de morrer, o autor pediu perdão à rainha pelo conteúdo do romance.

Os revolucionários propunham várias coisas: uns diziam querer fazer abdicar D. Carlos para lhe suceder D. Luis Filipe (o que parecia pouco provável); liquidar João Franco; matar o rei e a família. O objetivo, de facto, era abolir a monarquia. Os métodos é que não eram coincidentes. Aos republicanos “de cartola”, os vultos, os caudilhos do Partido republicano, não interessava a violência sobre o rei, que era uma figura com boa imagem internacional, violência que poderia ser prejudicial a um novo regime. Para os mais radicais, um atentado a João Franco era indispensável. Mas, eliminar o rei e a família era uma possibilidade e terá sido ai discutida em reuniões conspiratórias.

Os mais radicais estavam filiados na Carbonária Lusitana, mas alguns pertenciam também a Lojas Maçónicas, nomeadamente a Coruja. Na sombra conspiram anarquistas, maçons, carbonários. A revolução estava em marcha. O decreto, que punia os culpados de crimes contra a segurança do Estado com o degredo, e foi assinado por D. Carlos em vésperas de regressar a Lisboa e ser assassinado, foi catastrófico.

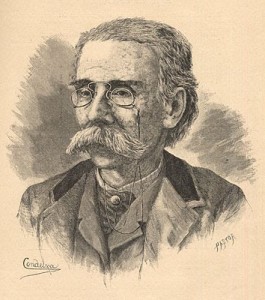

Guerra Junqueiro (1850-1923) foi dos mais importantes poetas da sua geração. O ultimatum inglês impressionou-o profundamente. Muitas das suas obras (como Finis Patriae, Canção do Ódio e Pátria), tiveram um cunho nacionalista e serviram a propaganda republicana. “Ó cínica Inglaterra, ó bêbeda impudente, /Que tens levado, tu, ao negro e à escravidão? /Chitas e hipocrisia, evangelho e aguardente, /Repartindo por todo o escuro continente /A mortalha de Cristo em tangas d’algodão. (in Finis Patriae)”. Sobre o príncipe Simão (um dos apelidos de D. Carlos), na altura da morte do pai, D. Luis, profetizou “…A Pátria é morta! a Liberdade é morta! /Noite negra sem astros, sem faróis! Ri o estrangeiro odioso à nossa porta, /Guarda a Infâmia os sepulcros dos Heróis! //Papagaio real, diz-me, quem passa? /- É o príncipe Simão que vai à caça. //Tiros ao longe numa luta acesa! /Rola indomitamente a multidão… /Tocam clarins de guerra a Marselhesa… /Desaba um trono em súbita explosão!… //Papagaio real, diz-me, quem passa? /- É alguém, é alguém que foi à caça. /Do caçador Simão!…“

Ou ainda: “O estado é o rei. Cidadão há um único: D. Carlos. Os deveres são nossos, os direitos, dele. Estrangula-me as ideias, arromba-me a gaveta, ou corta-me o pescoço, conforme o queira. A justiça é um relógio que ele atrasa, adianta ou faz parar, segundo lhe dá na vontade. Decreta a lei e nomeia o juiz. O parlamento é o seu capricho” (Guerra Junqueiro). Este rei não era D. Carlos, bisneto de D. Pedro de Alcântara. Este seria um retrato de um rei absolutista , não de D. Carlos, um rei saído do liberalismo. Mas a propaganda desacreditava a monarquia.

A 28 de Janeiro estala uma revolta que visa liquidar João Franco e proclamar a república, mas o ditador ludibria os conjurados e os principais responsáveis republicanos são presos no Elevador da Biblioteca em Lisboa. Há escaramuças em várias zonas da cidade e o regime sobrevive. Inevitavelmente são poucos os testemunhos sobre a preparação do regicídio. Segundo Jorge Morais, apenas Aquilino o considera “resultado de uma decisão inesperada, tomada sobre a hora, no Terreiro do Paço”, depois de se ter malogrado mais uma tentativa de assassinar João Franco. Porém, outros implicados e regicidas atestaram a existência de um plano prévio, descreveram-no em pormenor, bem como as reuniões preparatórias. (quadro de Paula Rego)

O assassinato foi cometido quando a Família Real, regressada de Vila Viçosa, passava de carruagem pelo Terreiro do Paço, à esquina da Rua do Arsenal.  Eram quase cinco da tarde do dia 1 de Fevereiro de 1908. Ao tentar defender a sua família D. Luís Filipe conseguiu ainda atingir um dos assassinos, sendo no entanto ferido mortalmente a tiro, sobrevivendo a seu pai muito pouco tempo. Apenas saiu ilesa ao atentado a rainha D. Amélia. O infante D. Manuel, embora ferido num braço, também escapou. Subiria ao trono como D. Manuel II.

Eram quase cinco da tarde do dia 1 de Fevereiro de 1908. Ao tentar defender a sua família D. Luís Filipe conseguiu ainda atingir um dos assassinos, sendo no entanto ferido mortalmente a tiro, sobrevivendo a seu pai muito pouco tempo. Apenas saiu ilesa ao atentado a rainha D. Amélia. O infante D. Manuel, embora ferido num braço, também escapou. Subiria ao trono como D. Manuel II.

Estas são fotografias dos regicidas. Manuel Buíça, homem de carácter expansivo e exaltado, frequentava com Alfredo Costa e Aquilino Ribeiro, o Café Gelo, no Rossio. Na altura do atentado, era professor, após passagem atribulada pelo exército. Alfredo Costa, homem rígido, empregado do comércio e caixeiro-viajante; anteriormente fora jornalista e fundara uma pequena empresa de livraria. Ambos pertenciam à Carbonária. Houve mais implicados no regícidio, mas só estes foram os autores dos disparos e acabaram abatidos pela Guarda Municipal.

Os assassinos seriam considerados nos comícios republicanos como mártires, “beneméritos da Pátria”, e houve lugar a romagens e cortejos às suas campas, onde as pessoas desfolhavam flores. Muita gente andava de luto pelos carrascos. Os seus retratos estavam colados nas lojas, e em miniaturas nas correntes dos relógios e medalhas.

As sociedades secretas tiveram papel decisivo no derrube da monarquia. O recrutamento dos seus filiados era classista: enquanto nas várias Lojas maçónicas predominavam os burgueses, frequentemente dirigentes políticos, até com assento no Parlamento, a Carbonária implantou-se nas classes populares – operários, soldados, marinheiros, artesãos. Porém, muitos dos seus responsáveis estavam também ligados às Lojas maçónicas, nomeadamente as que defendiam atividade mais radical, ou delas tinham provindo. O que se verificava na época entre a Revolta do Porto e o 5 de Outubro, era o florescimento de estruturas clandestinas sujeitas a obediência rigorosa, mais ou menos radicais, onde convergiam anarquistas, bombistas e republicanos dispostos à acção que destruísse a Monarquia (ou os “Braganças”) e o primeiro alvo a abater seria João Franco.

Enfatiza-se o envolvimento de membros da aristocracia, entre eles José de Alpoim (antigo ministro “Progressista” e, depois, convertido à República) e o Visconde de Ribeira Brava . Sobre o carácter de Alpoim, depoimento de Miguel de Unamuno: “Encontrávamo-nos juntos, Alpoim e eu, na monumental Plaza Mayor desta cidade de Salamanca, quando nos deram a notícia da morte do Rei de Portugal. Não me pareceu surpreendido, nem me parece que lhe tivesse feito grande impressão, ainda que, a que ele esperava, era a de João Franco,pelas conhecidas razões de Estado. Daí a pouco cruzámo-nos com outro português, a quem Alpoim disse: “Olha, já morreu o canalha!”. E era seu ex-ministro! Fiquei gelado. Avistando-se ambos, pouco mais tarde nesse dia, com Guerra Junqueiro, que também se encontrava em Salamanca, de repente Alpoim parou e disse: “Sabem? Vou mandar um telegrama de pêsames e condolências à Rainha”. Os olhos do poeta,olhos de águia, chisparam. E disse ”Não, não faça tal. Não pode fazê-lo, não deve fazê-lo! Nem que deveras sinta a morte do que foi seu Rei e seu Amo. Não, não faça tal!” Alpoim vacilou um momento; até que,murmurando qualquer coisa em português saiu a pôr o telegrama. E ao sair Alpoim, o político, Guerra, o poeta, indicando-o com o dedo, disse-me, ou melhor silvou: “Vê-o ali? Político…Bandido!” E acrescentou: “Quando voltar a Lisboa, verá que a primeira coisa que faz é ir ver a Rainha” E assim foi.”

Café Gelo no princípio do séc. passado. A fachada atual nada tem a ver com a primitiva. Foi um dos tradicionais cafés do Rossio e ponto de encontro de republicanos, maçons, socialistas, anarquistas e carbonários. Aquilino Ribeiro chamou-lhe a sede informal da ala radical da carbonária e da maçonaria. Foi lá que o atentado no Terreiro do Paço foi combinado e de lá que saíram os regicidas.

Quando ocorreu o Regicídio, Eça já tinha falecido, mas não Ramalho Ortigão. Após a implantação da República, iria requerer a Teófilo Braga a demissão do cargo na Biblioteca da Ajuda, dizendo explicitamente que se recusava a aderir ao novo regime, para não ir engrossar «o abjecto número de percevejos que de um buraco estou vendo nojosamente cobrir o leito da governação».

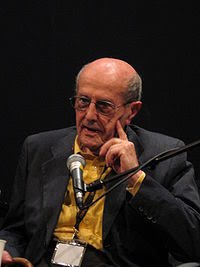

Aquilino Ribeiro (1885-1963) e a Seara Nova. Aquilino pertenceu na juventude ao grupo carbonário, chefiado por Alfredo Costa, um dos regicidas. Autor, entre outros romances, de Andam Faunos pelos Bosque, A Casa Grande de Romarigães, O Malhadinhas e Quando os Lobos Uivam. Foi proposto para o Nobel da Literatura. Na sua obra é evidente a crítica à opressão política. Na juventude foi militante anti-monárquico, tendo feito parte duma célula da Carbonária. Desse período há a registar intensa propaganda republicana em jornais. O rebentamento acidental duma bomba, que estava a ser manufaturada em sua casa, causou a morte de dois correligionários e a sua própria prisão (1907). Conseguiu evadir-se e exilar-se em França, regressando a Portugal com a eclosão da Grande Guerra. São da sua autoria os principais relatos conhecidos do período revolucionário que conduziria ao Regicídio.

O Rei inesperado, assumiu as primeiras resoluções: demissão de João Franco e criação de um governo de “acalmação nacional”, chefiado por uma personalidade independente. Mas, a demissão de Franco vinha legitimar os revolucionários. Sucederam-se novos governos, minados por intrigas e quezílias. A pobreza do país era grande, bem como o descontentamento do pequeno proletariado urbano.

D. Manuel II aproxima-se do partido socialista que, embora sem representação parlamentar, tinha implantação junto dos operários e não exigia a mudança de regime. Procurava maior justiça social e, deste modo, retirar base de apoio aos republicanos. Mas já não teve tempo. A revolução saiu à rua.

«A proclamação da Republica foi feita no edificio da Camara Municipal ás 9 horas da manhã; fóra, no largo do municipio aglomerava-se uma multidão enorme./ O sr. Dr. Eusebio Leão, membro do Directorio, abeirou-se da varanda dos Paços do concelho, e falando enthusiasticamente ao povo, declarou que a Republica acabava de substituir o regimen monarchico no governo da nação./ …

…A seguir, e no meio de uma ovação doida, o sr. Dr. Eusebio Leão accrescenta que sendo o povo portuguez um povo respeitador da liberdade, desnecessário lhe seria recommendar a maior prudência e o maior socego./ A ordem está restabelecida, diz o ilustre membro do directorio , e no regimen republicano cabem todas as aspirações, todas as vontades generosas./ A republica é um regimen de perfeita liberdade./ Comportem-se, pois, todos, dentro da maxima tranquilidade./ Concluida esta fala, o sr Innocencio Camacho, outro membro do Directorio lê ao povo os nomes das pessoas que constituem o novo governo provisorio, que atraz publicamos, nomeado pouco antes.» in Diario de Noticias, quinta feira, 6 de Outubro de 1910.

“Nesta casa, a Rainha D. Amélia tomou uma refeição antes do seu embarque para o exílio em 5 de Outubro de 1910”, Liga dos Amigos da Ericeira/ 5 de Outubro de 1990

Leituras aconselhadas: Onde a monarquia acaba e a república começa. Ericeira, 5 de Outubro de 1910, Mar de Letras Editora; Aclarando a verdade, João Jorge Moreira de Sá, Mar de Letras Editora; Rei D. Carlos, Margarida Magalhães Ramalho, Círculo de Leitores; Os últimos dias da monarquia, Jorge Morais, Zéfiro; Regicídio: a contagem decrescente, Jorge Morais, Zéfiro;

Ericeira Um lugar na literatura, Sebastião Diniz, Mar de Letras Editora; D. Carlos I Rei de Portugal, Jean Pailler; Um escritor confessa-se, Aquilino Ribeiro, Bertrand Editora; El Rei D. Carlos, o Martirizado, Ramalho Ortigão, 1908; História de Portugal, dirigida por João Medina, Vol XI a XIII; História de Portugal, direcção de José Mattoso.

Agradecimentos a Pedro F. Pinheiro, Luisa Rocha e Diamantina Madeira

Veja o vídeo:

Segue-se-lhe o Mar da Palha, que se estende até ao Cais do Sodré, mais profunda que a anterior, e constitui uma espécie de mar interior onde desaguam alguns rios e ribeiras. É nele que se fazem a maioria das travessias por barco entre as duas margens.

Segue-se-lhe o Mar da Palha, que se estende até ao Cais do Sodré, mais profunda que a anterior, e constitui uma espécie de mar interior onde desaguam alguns rios e ribeiras. É nele que se fazem a maioria das travessias por barco entre as duas margens.

“Está desse lado do verão / onde manhã cedo/ passam barcos, cercada pela cal./ Das dunas desertas tem a perfeição,/ dos pombos o rumor,/ da luz a difícil transparência/ e o rigor.“(Cacela Velha)

“Está desse lado do verão / onde manhã cedo/ passam barcos, cercada pela cal./ Das dunas desertas tem a perfeição,/ dos pombos o rumor,/ da luz a difícil transparência/ e o rigor.“(Cacela Velha)

“vê como o verão/ subitamente/ se faz água no teu peito,/ e a noite se faz barco,/ e a minha mão marinheiro.”

“vê como o verão/ subitamente/ se faz água no teu peito,/ e a noite se faz barco,/ e a minha mão marinheiro.”